Журнал о культуре «Stenograme» взял у нас интервью, в котором мы рассказали о своих взглядах на будущее и дальнейших планах.

Влад Гагин: Расскажите, как и почему вы с Артемием решили сделать ресурс о таком малоизвестном в наших широтах явлении, как метамодернизм.

Артемий Гусев: Изначально у меня была идея собрать всю информацию о метамодернизме в одно место, так как данный предмет был очень слабо освещен в отечественном сегменте. И я начал заниматься этим в июне 2015 года. Я представлял себе это место, как водонепроницаемое убежище, в котором люди смогут наблюдать за волной метамодернизма, которая, как мне казалось, рано или поздно всех накроет. Меня вдохновлял тот факт, что мы имеем удивительную возможность стоять у истоков и наблюдать за зарождением новых тенденций, способствовать их скорейшему приближению (чем мы сейчас, в общем, и занимаемся). Поэтому очень важно систематизировать знания, создавать общее поле диалога и преодолевать языковые барьеры.

Сначала я публиковал существующие на тот момент русскоязычные статьи и пытался наметить некоторые ориентиры, засвидетельствовать, так сказать, явление метамодернизма. Я сделал перевод манифеста Люка Тёрнера, ссылку на который он потом опубликовал в своём твиттере. Потом благодаря моей знакомой был сделан перевод вводной статьи «Metamodernism: A Brief Introduction». И на весь август паблик ушёл в депрессию. В сентябре я узнал о существовании паблика «Русский метамодерн», познакомился с Марией, и это стало поворотным событием. Мы быстро нашли общий язык, наметили ориентиры, и, спустя некоторое время, я принял решение, что необходимо создавать сайт, где людям будет удобнее читать объёмные переводы и другие интересные материалы. Сейчас над журналом трудимся мы двое, а также нам помогают энтузиасты, которым мы очень благодарны.

Влад: А что насчёт «Русского метамодерна»?

Мария Серова: Наверное, надо начать с того, что по образованию я художник. Искусство для меня никогда не существовало в отрыве от философии, разделить их, наверное, и не возможно, потому что каждый человек, идущий не по поверхности, отображает в искусстве, в первую очередь, личное виденье мира, свою жизненную стратегию, и, в конечном итоге, — свой глубинный внутренний код. Как верно подметил публицист Павел Минка, «философия — это путь личного спасения». Творчество — это духовная практика, поэтому в неё органично вливаются все виды человеческой деятельности, и на первом месте деятельность по осмыслению мира — то есть философская. Не могу с точностью сказать, когда во мне началось формирование этой концепции, скорее всего, это путь длинною в жизнь, который постепенно обретал формы и на выходе получил название «Русский метамодерн». Как бы ни оспаривали этот момент сторонники линейного развития, мое глубокое убеждение, что интуиция первична в любой деятельности. Это восточный принцип, где в основе лежит не сухая логика, а некое откровение, к которому уже потом выстраивается общедоступный путь.

Поскольку я подошла вплотную к осознанию того, что я хочу рисовать, как и о чём, я столкнулась с необходимостью сформировать концептуальную и мировоззренческую базу, так появился «Манифест русского метамодерна». То есть совершенно классическая схема — создание художественного сообщества и написание манифеста, который раскрывает его суть.

Влад: Вам не кажется, что говорить о метамодерне как о новой культурной эпохе несколько преждевременно? В случае предыдущих эпох и их описания мы имели дело с какой-то более-менее цельной системой взглядов на мир, с некой эстетикой, присущей этой системе. Есть ли что-то подобное в метамодерне и каковы его методы? То есть понятно, что постмодернизм недостаточно точно описывает всё, что происходит в современной культуре. Например, филолог Житенев расширил архитектурный термин «неомодернизм», применив его к современной русской поэзии, — и это мне кажется более изящным решением: расширение рамок модернизма, который, по Житеневу, включает в себя и постмодернизм, и иные практики, — а не разговоры о новой эпохе.

Мария: Думаю, ответ на этот вопрос надо начать с разговора о непрерывности истории. На мой взгляд, существуют два подхода к восприятию тех процессов, которые происходят в культурном поле, — условно назовём их «взгляд художника» и «взгляд искусствоведа». Художник всегда видит взаимосвязь всех процессов, постоянно находится в диалоге — и с коллегами по цеху, и с давно умершими гениями, которые всегда живы в пространстве искусства, и с древнейшими культурами. Если этого не происходит, можно говорить о некой форме аутизма, при которой человек лишает себя всей сокровищницы культуры и достижений предыдущих поколений. Даже если художник порывал с традицией, он всё равно обращался к ней — спорил, полемизировал, но был подключен к её контексту, отталкивался от неё.

Искусствовед (если он подходит формально к процессу) — мыслит категориями, рамками, течениями, то есть разграничивает целостную ткань и пытается разграниченное систематизировать. Есть такой термин «спекулятивная философия», философия умозрения, когда принципы, написанные на бумаге, пытаются навязать объективной действительности и подчинить им её развитие. Культурология необходима как система навигации, как наука, обобщающая явления, говорящая о каких-то исторических сдвигах и закономерностях, но никогда не надо забывать её обслуживающего, синтетического характера.

На самом деле история похожа на развивающийся эмбрион (вспоминая историю о непрерывности), и можно рассматривать модерн, постмодернизм и пост-постмодернизм (или метамодернизм) как стадии развития эмбриона истории. Нельзя сказать, что структура эмбриона месячной давности не существует, она есть, и в то же время её нет. Клетки перегруппировались, из них выстроилась иная структура, но на основе структуры предыдущей.

Влад: И как это выглядит на практике?

Мария: Сейчас мы работаем над переводом статьи, содержащей в себе прямые отсылки к этой метафоре, там описывается несколько пунктов, характеризующих метамодернистское сознание, один из них звучит так: «если вы не постмодернист, вы не можете быть метамодернистом». Об этом же говорит Эпштейн: «Постмодерн — это стратегия людей, обладающих большой культурой. Вот почему люди без нее так агрессивно настроены против постмодерна. Пережитый мной постмодерн дал мощные приращения в понимании стратегий, мотивов, тонких механизмов принудительного понимания и введения в иллюзии. Зная о том, как осуществляются манипуляции сознанием, ты становишься менее подвержен им. Постмодернизм добавляет человеку степень свободы и правильной дистанции в отношении к миру».

По поводу того, обладает ли метамодернизм цельной эстетикой и системой взглядов на мир, и, если обладает, то почему это не читается. Объяснение простое — если постмодернизм и его стратегии прочно вошли в среду, которая интересуется философией и искусством, стали более-менее общим местом, то метамодернизм — тёмная лошадка, информация о которой в России есть на паре-тройке ресурсов, и носит очень общий характер — отсюда восприятие метамодернизма как чего-то крайне невнятного.

Влад: Хочется поговорить о самом понятии. Во многих материалах, посвященных предмету, сказано о том, что это такой маятник между постмодерном и модерном, между иронией и романтическим взглядом на мир, и так далее. Но как этот эффект маятника достигается на практике? Мне кажется, очень сложно постоянно находиться «между», не скатываясь в сарказм и цинизм, либо — в наивность. Есть ли какие-то методы, которыми это состояние достигается в искусстве или в повседневных практиках?

Мария: Этот пункт в «Манифесте» Тернера и «Заметках о метамодернизме» Аккера и Вермюлена мне кажется невнятным и неопределенным. Я воспринимаю его как не пришедшую к логической завершенности идею, бабочку, сидящую в коконе. Но само направление — правильное, «одновременно держать в голове две противоположные идеи и сохранять при этом способность к функционированию – признак выдающегося ума», то есть, это шаг к повышению гибкости восприятия, к качественно новому мышлению, ведь человеку свойственна тяга к ограничению собственного пространства, удобнее прирасти к нагретому месту, нежели двигаться дальше. Метаться из наивности в цинизм – это абсурд, мне кажется, это скорее о том, что человек должен «покрывать» собой все сферы, «понимать» все сферы, быть сверху, но не сливаться с ними, это тот феномен, который Достоевский называл «всечеловеком», видя в этом идеал и призвание русского человека. Это же имеет в виду и Ницше, вкладывая в уста своему «сверхчеловеку» Заратустре фразу: «я дал обет удаляться от всякого отвращения». Чтобы быть готовым к постоянной динамике, росту, изменению, пересмотру, всепринятию – нужен большой внутренний потенциал. Эти вещи я прописала в «Манифесте русского метамодерна» – то есть попыталась дораскрыть идею, затронутую в «Манифесте метамодернизма».

Если говорить глобально, то у меня есть ощущение, что вырабатывается определенный тип человеческой личности, и этот тип личности неоднократно предсказан и в 20 и в 19 веке. Помимо Достоевского и Ницше, его сформулировал Герман Гессе, говоря о «Братьях Карамазовых» Достоевского в своих «Письмах по кругу».

Гессе говорит о закате нормативной морали, о новом мышлении, выходящем за рамки понятий «добро-зло», о поле вне морали. И тут нам опять вспоминается осцилляция — колебание между противоположностями, упоминаемая в «Манифесте метамодернизма».

То есть речь идёт о новой радикальной открытости, всепринятии. И здесь открывается ещё один тонкий момент. Практика осцилляции, раскачивания производит ощутимый побочный эффект — она даёт понимание того, что ты стационарно не связан ни с одним явлением, не отождествлен ни с чем. Человеческому сознанию нужны точки опоры, и когда человек понимает, что не может сопоставить себя ни с одним внешним явлением, не можешь спозиционировать себя через внешние вещи (я юрист, я люблю порядок, я такой-то), растождествляется с сущим, то выходит в Иную плоскость. Цинизм и отчуждение постмодернизма дошло до точки, и маятник качнулся в другую сторону — в обществе проснулся интерес к вечным истинам. Но путь индивидуальности — наблюдать эти маятники, но не делать своим пространством траекторию их колебания. Выйти за грань машины, ворочающей историю. Выйти из догматики тотальной структуры, где на смену одной силе приходит другая, отрицающая и разрушающая первую до основания, именно это имели виду философы, отцы постмодернизма, провозглашая смерть Метанарративов и любых идеологических диктатур. Оставить вечный круговорот и войти в пространство трансперсонального личного поиска и творческого восхождения – это главный пункт «Манифеста русского метамодерна».

Многие философы и культурологи говорят сейчас о том, что тип современного художника отсылает нас к футуризму и авангардизму. В частности, об этом пишет художник, режиссёр и доктор философии Теймур Даими в «Манифесте нон-актуального»: «Архетип современного художника восходит к авангардисту начала прошлого века. В чем же заключалась революционная стратегия художника-авангардиста, его сверхцель? По сути, только в одном – в осуществлении радикального жеста, разрыва с предшествующим контекстом искусства и «квантового скачка» на совершенно иной уровень, не опознаваемый современниками из-за отсутствия необходимого гносеологического кода. Другими словами, нам нужно «изменение ума», «поворот внимания» к тому, что до сих пор ускользало от прямого взгляда, из-за чего современный человек уверовал в безальтернативность привычного порядка вещей и неизбежность бесперебойного воспроизводства несправедливости в этом мире».

Влад: Какими средствами этот поворот внимания обеспечивается?

Мария: Для меня очень показателен интернет-журнал iGNANT. Стилистика, которую культивируют создатели журнала, на мой взгляд, чисто метамодернистская — чистота, пустота, ирреальность, естественность и сверхъестественность, необъяснимость и глубина. Практически каждый второй автор, которого они публикуют, отсылает нас к метафизике. Если постмодернизм строился на нонсенсе, на соединении несоединимого, на стёбе, то тут мы тоже видим нонсенс, но этот нонсенс отсылает нас к трансцендентному пространству. Причём делается это зачастую очень экологическими методами.

Известный датско-исландский художник Олафур Элиассон использует в своих работах пар, воду, туман, делает с помощью них такие трансовые природные инсталяции в закрытом помещении. Человек, попадая в непривычную обстановку, испытывает острый смысловой и стилистический диссонанс, выходит из равновесия, ненадолго теряет точки опоры — и в этом зазоре между ожидаемым и действительным у человека есть шанс прикоснуться к иному состоянию сознания, обрести нового себя.

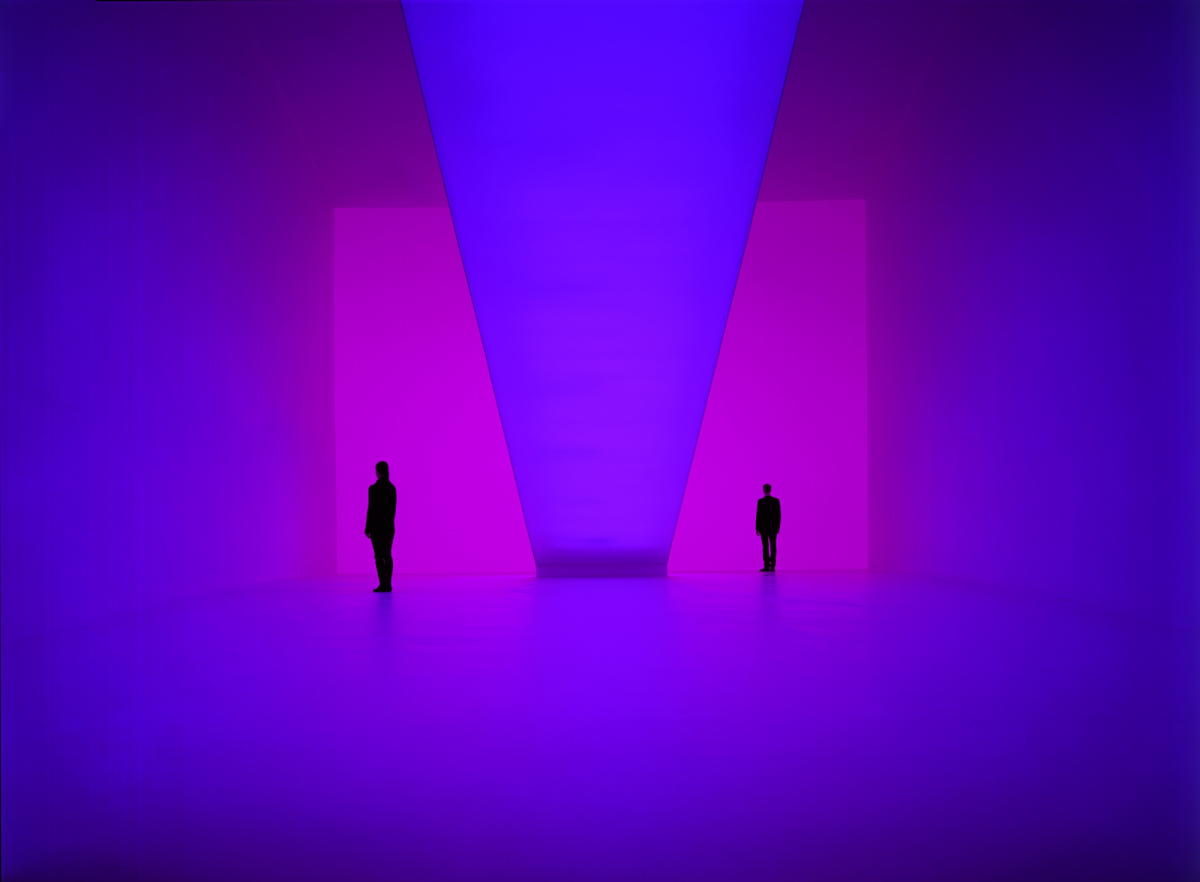

Похожий прием использует художник Джеймс Таррелл — он создает световые инсталляции, погружая зрителей в реалии чистого опыта. «Вот уже много лет я пытаюсь разгадать, можно ли доверять собственной способности воспринимать окружающий мир или все не то, чем кажется. Реакция человека во время сеанса может быть непредсказуемой. У кого-то кружится голова, кто-то, наоборот, в полном восторге — ведь внутри капсулы свет буквально пульсирует и человек может видеть сны наяву, с открытыми глазами. Я называю это внутренний свет» — говорит художник.

Иной порядок вещей мы можем наблюдать в работах Криса Энгмана, которые сам Крис называет «простыми устройствами для персонального Пробуждения». Фигуры, созданные художником из досок, зеркал, теней и обычных предметов, ломают обычную логику пространства.

Мир пробуется на прочность, художники видят свою задачу в том, чтобы показать зрителю условность происходящего, расширить границы его представлений, максимально раскрыть восприятие. Современный художник выступает неким Сталкером, вводящим зрителя в Зону, и эта Зона оказывается нашей с вами реальностью, которая находится здесь и сейчас. Что-то похожее делал Льюис Кэррол в «Алисе в стране чудес», приподнимая завесы смыслов, закручивая реальность в узлы, делая реальное ирреальным.

Делая выводы из всего вышесказанного, можно заключить, что пост-постмодернизм будет являть собой некую радикальную открытость, устремленность к трансцендентному, уход от нормы и стандартизированной морали к морали творческой (по Бердяеву и Зиновьеву). Мне кажется, что вместо условного «пост-постмодернизма» в истории закрепится термин «метамодернизм», поскольку своей этимологией он отражает происходящее. Как метафизика является философским учением о сверхопытных началах, расположенных «над» физикой, так и метамодерн может выйти за рамки физического опыта в поле трансцендентного, являясь, таким образом, некой религией личности и свободы.

Влад: Если на секунду забыть о философах и художниках, — в обществе все эти изменения каким-то образом заметны?

Мария: В прогрессивной части молодого общества сам собой произошел отказ от постмоденистского продукта, и выкристаллизовалась своя эстетика. Это закономерно — большинство текстов отцов-основателей постмодернизма написаны задолго до рождения тех людей, которые сейчас начинают активно формировать эстетическую и смысловую среду, более того — некоторые тексты написаны ещё до рождения их родителей. Всё это публиковалось в совершенно другом мире, не знавшем ни мобильной связи, ни компьютеров, ни интернета в каждом телефоне в любой точке планеты. Всё это шло рядом с зарождением рок-н-ролла и телевидения. Авторы классических постмодернистских текстов сложились как личности в первой половине 20-ого века. Они не знали ни вопиющей экологической катастрофы, ни усталости от формализма и технологизации, ни террора рекламы, конвейера и симулякров.

Наше поколение преодолевает кризис современности с помощью новой серьезности, обращению к корням, возврату к мифологическому (или магическому) сознанию. О чем-то подобном писал Герман Гессе, заглядывая за горизонт своего времени: «Будущее неопределенно, путь же к нему указан здесь недвусмысленно. Направление его — к новому душевному строю. Он ведет через Мышкина, требует «магического» мышления, принятия хаоса. Это возврат к неупорядоченному, возврат к бессознательному, лишенному формы, к животному состоянию и еще далее — к началу начал. Не ради того, чтобы превратиться в животное или стать первозданной материей, но чтобы обрести новые ориентиры, чтобы у корней нашего бытия отыскать забытые инстинкты и возможности нашего развития, чтобы вновь приняться за созидание, оценку, разграничение нашего мира».

Интересно, что когда Дмитрий Быков отвечал в каком-то интервью на вопрос о метамодернизме, он сказал такую фразу: «Это то, что в 2000 году мне предсказал Илья Кормильцев: «Преодоление постмодернистской иронии, поиск новой серьёзности — это задача на ближайшие десятилетия. И решаться эта задача будет с помощью неоромантизма и новой архаики. Это преодоление иронии через архаику».

В качестве примера самоорганизации нового поколения можно привести популярный life-style журнал «Кинфолк», вокруг которого сложился свой круг ценителей и единомышленников. Несколько лет назад трудами наших энтузиастов — в частности, Александра и Татьяны Илларионовых — было открыто представительство в России и налажен ежемесячный выпуск журнала на русском языке. «Кинфолк» пропагандирует размеренный ритм жизни, экологичность, естественность, простоту, искренность, красоту ручного труда, семейные ценности, эстетический минимализм и совершенство дизайна.

И пока философы думают о выходе из постмодернистских парадигм, жизнь рождает новые формы. Здесь мы опять приходим к той самой разнице между жизнью реальной и нафилософствованной, рожденной в кабинете или в отдельной голове. Зачастую эта философия, или, скорее, софистика, уходит в полный отрыв от жизни, не отвечает её запросам, а иногда даже пытается навязать ей некий «тупик». Этот тупик постмодернистской парадигмы я вижу в следующем. Логика постмодернизма отвергает идею общего для всех Метанарратива — это конец тоталитарных систем и прописных истин. Провозгласив смерть Бога и конец Истории на основе того, что проекты модерна потерпели крах, общество оказалось в подвешенном состоянии. Кризис религии привёл к тому, что если раньше сознание человека было инструментом, за которым стояло нечто большее, то теперь там образовалась пустота. Именно это порождает бессмысленность и бессодержательность подвешенного в воздухе мышления, которое в постмодернистском обществе само по себе. Постмодернизм спутал способ достижения Цели с самой Целью. Метамодернизм же предлагает взять Цель, нечто лежащее за системами и религиями, как константу, способ достижения которой человек должен найти самостоятельно. Это и есть принцип индивидуальности, духовный аристократизм, творческая мораль как индивидуальное откровение, о котором так много говорили Бердяев и Зиновьев.

Предлагается и способ достижения Цели (цель как индивидуальный духовный рост, достижение и постижение Абсолюта) или, по крайней мере, дорога к ней — выход за рамки оппозиции «добро-зло», выход из здания суда. То есть как раз то, что голландские философы окрестили осцилляцией.

Влад Гагин: У меня сложилось впечатление, что, говоря о метамодернизме, вы говорите иногда просто о своих художественных предпочтениях — в результате мы получаем странную смесь из Бердяева, певицы Наади и журнала «Кинфолк». В моём случае этот набор был бы несколько иным, но ничего бы не мешало мне, также уставшему от бесконечной иронии, объявить метамодернизмом тех, кто мне интересен. Вам не кажется, что в поисках метамодерна нужно опираться, по крайней мере, на вкус чуть большего количества людей — или относиться к этому более культурологически как раз?

Мария: Давайте все-таки разделим поля: описывая условную «певицу Наадю» или журнал «Кинфолк», я говорю не о метамодернизме, а о тенденциях в обществе, из которых я делаю какие-то выводы. Что-то кажется мне новым и свежим, задающим некие характеристики, интересным, попадающим в струю. В качестве главной иллюстрации к статье «Metamodernism: A Brief Introduction» взят кадр из фильма «Королевство полной луны», который лично мне не кажется достойным внимания, но я даже внимания на это не обращаю, потому что это личное мнение авторов, их материал — это их взгляд на проблему, их понимание действительности. Именно из хора разных голосов и выкристаллизовывается эпоха, а отнюдь не из единомыслия и шаблонных стратегий. Мнение, не совпадающее с нашим, тем и интересно, что даёт нам возможность посмотреть на вещи под другим углом. До сих пор нет четкого понятия «постмодернизм», его трактуют совершенно по-разному и не только обычные люди, но и защищенные философы. Так называемые «отцы постмодернизма» были во многом в корне друг с другом не согласны — и это тоже нормальная практика.

Артемий: Со своей стороны хочу заметить, что вектор, который выстраивает Мария, — это вектор развития русского метамодерна. Так он находит своё отражение в этих «мягких» эстетических ценностях. Наш журнал же действительно стремится к тому, чтобы объять как можно больше направлений. Перечисляя те или иные свойства, мы найдём точки пересечения и, так или иначе, выйдем на общую линию. Новая искренность, поиск аутентичности, обращение к архаике, стирание границ между трансцендентным и имманентным — это то, что объединяет русский, европейский и американский метамодерн, а методы, которыми художники хотят выразить свою цель, могут быть разными, как и использование образов и стилей. Поэтому внимание важно уделять не локальным примерам, которые могут кому-то прийтись не по вкусу, а общему настроению, которому следуют авторы произведений.

Если кому-то необходимы основные деятели, которые уже давно обозначены в западной культуре как метамодернисты, то это режиссёры Уэс Андерсон, Спайк Джонс и Мишель Гондри, живописцы Кей Доначи, Дэвид Торп, Адам Миллер и многие другие. В музыке — исполнители CocoRosie, Энтони Хегарти и Джоанна Ньюсом. Но наибольший интерес у нас вызывают Олафур Элиассон и Джеймс Таррелл, которые с помощью цвета, света и пространства создают новые возможности для сенсорного восприятия реальности. К определению деятельности этих двух художников можно подвести определение неологизма «Технообраз» Анны Коклен: «Эстетическая специфика состоит в создании принципиально новой художественной среды «технообразов», чьё сущностное отличие от традиционных «текстообразов» заключается в замене интерпретации «деланием», интерактивностью, требующими знания «способа применения» художественно-эстетического инструментария, «инструкции»».

Ориентация на предпочтения большого числа людей — достаточно рискованное дело, особенно в таком тонком и молодом предмете, как метамодернизм, который формируется у нас на глазах. Мы выступаем в качестве проводников, если так можно выразиться, но не пренебрегаем сложной для понимания информацией. У нас в планах сделать обзоры на многие вещи, но это дело времени. Это не значит, что мы что-то утаиваем.

Влад: Да, собственно, я потому и спросил про всё это. Потому, что вы выступаете в качестве проводников, а это, согласитесь, чуть ответственнее, чем взгляд стороннего человека, для которого действительно личные предпочтения могут быть важнее.

Ещё мне не очень понятно, почему метамодернизм должен содержать в себе обязательно «чистоту, пустоту, ирреальность, естественность и сверхъестественность». Постмодернизм мне интересен потому, что он совершенно разный (ср. Эко с Пелевиным, например), но при этом его просто определить по некоторым формальным признакам. В случае с метамодерном получается как будто наоборот — мы готовы записать туда совершенно разные явления, но само определение мы стремимся унифицировать. Так ли это?

Мария: Нет, совершенно не обязательно, чтобы он содержал в себе только это. Я обосновала линию, которую я развиваю в русском метамодерне, но она имеет отражение и в западном метамодернизме. Я привела личные наблюдения, тенденции, показавшиеся мне закономерными и символичными, и, кстати, те, которые никто не систематизировал. То есть тут даже присутствует некая научная новизна. Но это только одна линия, один взгляд, а жизнь куда многообразней. Один человек не может охватить все и поэтому концентрируется на вещах, близких ему, а чтобы дополнить картину, можно обратиться к материалам, собранным другими людьми.

Влад: После прочтения манифеста русского метамодерна появился вопрос: может ли быть, ну, условным метамодернистом человек атеистичный или вечно сомневающийся в существовании «Иного» агностик? И если нет, то не скатываемся ли мы (вы), провозгласившие выход на рамки идеологического рабства, в ту же самую идеологию, только повёрнутую другой стороной?

Мария: Русский метамодерн — это попытка выровнять пространство современного искусства, в котором сакральные темы табуированы. «Манифест метамодернизма», написанной Люком Тёрнером, тоже содержит в себе пункт о том, что «художники могли бы взять на себя поиски истины». То есть в принципе мы говорим об одном и том же. Достоевский, кстати, был из породы «вечно сомневающихся», что не мешало ему иметь мощный вектор вертикального развития. Может ли быть метамодернистом агностик или атеист — разумеется, да, потому что мы говорим об индивидуальной морали, о той степени религиозности или не религиозности, которая дана человеку от природы. Атеизм и предельные ценности человеческого существования никоим образом не противоречат друг другу: материалисту ничего не мешает броситься в ледяную воду, спасти ребенка и умереть от воспаления легких — степень религиозности тут не играет никакой роли, играет роль расстановка жизненных приоритетов и степень ответственности за окружающий мир.

Влад: Мне всё равно кажется, что такие понятия как «сакральность», «Иное», «Вечность», «теургическая задача» ориентированы как раз не на материалиста. Понятно, что Достоевский был сомневающимся — но он сомневался именно что внутри своей проблематики, которая включает все известные нам вопросы. И говоря о сакральной задаче искусства, вы так или иначе выстраиваете схожую проблематику и схожий контекст, который может быть неблизким для человека, который, скажем, занимается просто политическим искусством, не преследующим никаких сакральных целей.

За что я ещё люблю постмодернизм, так это за некоторые мысли Делёза и иных философов, которые показали, как сакральность и выстраиваемая ею иерархичность может быть опасна, как консерватизм такого толка может, в конечном счёте, вести к фашизму и прочим нехорошим вещам. Вы уверены, что сможете, возвращаясь к сакральному (и отходя от рефлексии над политическим пространством), избежать опасных и связанных со всем этим издержек — особенно в наше время и в нашем месте, когда запрос на консервативные ценности столь велик? Потому что условный Дугин тоже жалуется на нехватку сакрального, например. Как вернуться ко всему этому, но так, чтобы при этом обойти условного Дугина стороной?

Мария: Главный пункт нашей философии — это антитоталитарность. Каждый человек должен исходить из своего внутреннего кода: склонный к политике — заниматься политическим искусством, склонный к сакральному — сакральным. Вот и всё. Это и есть путь индивидуальной морали — никаких прописных истин, каждый должен разгадывать свой код самостоятельно и двигаться по собственному пути. Пришло время новой сакральности, которая не выстраивает иерархий. Если она приходит к человеку — он работает с ней, не приходит — не работает. Всё просто.

Влад: Так это манифест ваш как художника или манифест русского метамодернизма? То есть человек, для которого задачи в искусстве не сакральны, — он может быть метамодернистом же? Вы говорите, что может, но манифест говорит о другом. Здесь, по-моему, грань между вами как исследователем и вами как художником становится довольно сильно видна.

Мария: Я вижу это так — есть некое явление, условно назовем его «западный метамодернизм» — у него есть параллельная ветвь – «русский метамодерн», который преломил ощущение нового времени в своей национальной стихии (вполне в духе Достоевского, Бердяева, Толстого, Тарковского, в традиции русской философской мысли и русского футуризма, самый яркий представитель которого — Малевич). Здесь сложно говорить о том, кто прав, а кто нет. Я работаю на интуиции; какие именно концепции сработают и будут востребованы — покажет время. Но я основываюсь не только на своих предчувствиях: если бы ко мне не стекалась постоянно информация определенного рода, если бы я не была пропитана духом Петербурга, который явно имеет мощное магнетическое воздействие на умы и головы здесь живущих, возможно, проекта «Русский метамодерн» не было бы.

Метамодернизм — это широкое понятие. «Русский метамодерн» что-то наподобие сакрального филиала. Хочешь — заходи, хочешь — нет.

Влад: Хорошо, я понял.

Мария: Стоит, к примеру, буддийский или православный храм — можно отнестись к нему как к культурному артефакту — зайти, посмотреть росписи на стенах, прикоснуться к традиции, расширить исторический кругозор, а можно что-то почувствовать внутри, помимо внешней формы. И это в каждом случае сугубо индивидуально, здесь нет никаких схем и быть не может.

Проблема в том, что в нашей культуре практически не осталось сакральных мест. Есть устаревшие формы, а новых не возникает. Тот посыл, который сформировали русские футуристы (устремленность к запредельному, выход из привычной системы координат), не нашёл продолжения в нашем художественном поле. Искусство, всегда игравшее роль проводника между человеком и сакральным, сейчас в массе своей игнорирует это историческое призвание. Церковь как институт себя практически полностью дискредитировала. В итоге мы оказываемся в атмосфере тотального материализма, что для русского человека, к примеру, несвойственно. У нас даже атеизм совершенно особый, пламенный, как неистовая вера. Несвойственна нам благополучная середина, материальная усредненность, всегда нужно, чтобы «дух накатил».

И, конечно, это идея может стоиться только на духовном аристократизме, на том, что Маслоу назвал «самоактуализацией», и на том, о чем писал Бердяев: «Высшая задача человека — творчество новой жизни. Творчество новой жизни проходит через тайну индивидуальности. Творческая мораль не есть исполнение закона, она есть откровение человека».

Эту линию, опираясь на Бердяева и Зиновьева, развивают современные философы и публицисты Юрий Нарижный и Павел Минка, основатели сайта о культуре и философии постмодернизма «Постмодерн». Собственно, весь сайт, несмотря на название, — это глобальная попытка постмодернизм преодолеть и дать свою формулу выхода из кризиса. Их идеологическая концепция практически полностью совпадает с нашей, так что можем в полной мере назвать их единомышленниками, единственная разница — их поле философское, а наше больше художественно-культурологическое, хотя с философией мы тоже работаем.

Влад: Хотел спросить о ваших планах на будущее. Собственно, это относится и к одному проекту, и к другому. Каков вектор развития сайта? Может быть, готовятся какие-то интересные проекты и материалы?

Артемий: Цель журнала совпадает с его непосредственной миссией — сформировать площадку, создать живой ресурс, привлечь как можно больше заинтересованных людей, создать движение в сторону нового. С теми единомышленниками, которых мы обрели, у нас запланированы совместные проекты, но не будем раскрывать все карты. Мы в начале пути, и многое из того, что хотелось бы сделать, мы ещё просто не успели. Поэтому со временем рассматриваемый предмет будет охвачен на нашем ресурсе более полно. Несомненно, будет больше переводов, материалов разной тематики и интервью с интересными людьми. Мы готовы к совместной работе с теми, кто мыслит в похожем направлении, и открыты для тех, кто хотел бы сотрудничать с нами.

Мария: Соглашусь со словами Артемия. Я же — со своей стороны — делаю сейчас выставку, некоторая её часть уже готова, но, поскольку это вещи серьёзные, и спешки не терпят, возможно, всё сложится только через год, а то и больше. Радует то, что за 4 месяца существования проекта мне удалось полностью разобраться с концепцией, стилистикой, направлением — зачастую это самое сложное для художника — понять, какая форма будет работать и соответствовать внутреннему содержанию.

Влад: Можно подробнее о выставке? Сегодня выставка художника может подразумевать что угодно…

Мария: Это классические холсты, часть — реалистическая живопись, часть — абстрактная. Там ещё кое-что о русском коде будет, как я его понимаю. И тоже на минимализме основано.

Главное, что я совершенно не хочу задействовать традиционную русско-народную стилистику, как это делает, например, Ульяна Сергеенко, придавая народной культуре современную форму и эклектично смешивая её советским периодом. Мне важно найти совершенно новую форму для содержания, чтобы не было никакой привязки к корням и прошлому, кроме смысловой, метафизической.